【脳葉強化】『小学校入試に出そうな3問』 ひらめきラボ《0029》 ~子どもが「学習につながる気づき」を得るために~

解答:

問題1:Aは磁石、Bは鉄の棒

問題2:B

問題3:100

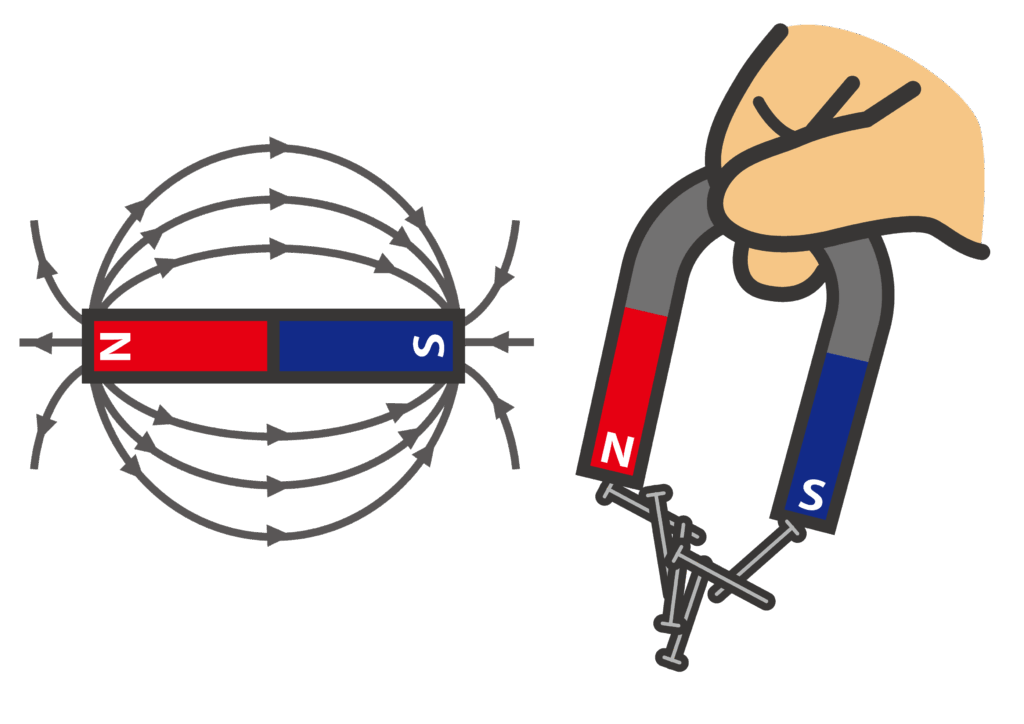

問題1 解説:

磁石は、両端の磁力は強いですが、中央部分の磁力は弱いです。

ピンク(A)を横にした場合、青(B)はつかずに落ちてしまいましたね。

つまり、ピンク(A)は磁石で、青(B)が鉄の棒とわかりますね。

問題2 解説:

バスには人が乗り降りするための出入口があるはずですよね。【黄色のバスのイラスト参照】

今回の問題のイラストには、それがないということは、問題のイラストは、運転手が乗っている方の側面とわかります。

日本において考えると、進行方向はBとわかりますね。

問題3 解説:

ルールは「0+0=0」「0+1=1」「1+0=1」「1+1=10」です。

通常だと1+1=2となるところ、桁が増え「10」と表すということに気をつけて考えてみましょう。

問題の11+1=10+1+1と分けられます。

つぎに、10+1+1=10+10となり、10+10=100となりますね。

よって、答えは「100」と表すことができますね。

問題3は、2進法ですね。高1で学習する内容ですが、ルールがわかれば、それを手掛かりに考えることができますね。

いかがでしたか。

問題1はふだんの遊びからの気づき、問題2は生活の中からの気づき

問題3はルールを使えるか思考力を試す問題ですね。

日常の中に「学びの種」を見つける力を育てよう

~子どもが「学習につながる気づき」を得るために~

はじめに

「勉強って、机に向かってするもの」——そんなイメージをお持ちの方も多いかもしれません。けれど実は、日々の暮らしの中にもたくさんの「学びの種」が隠れています。

子どもたちがその「種」に気づき、自分の学びにつなげる力を育てていくには、保護者のちょっとした工夫や声かけが大きなカギになります。

今回は、小学生のお子さまを持つ保護者の方に向けて、「日常生活の中で学びの気づきを育てるために意識しておきたいこと」と、その具体例をご紹介します。

1.「なんでだろう?」を一緒に楽しむ

子どもが「なんで○○なんだろう?」と聞いてきたときは、すぐに答えを言ってしまわず、一緒に考えてみる時間を持ちましょう。

たとえば…

子ども:「なんで夕方って空が赤いの?」

保護者:「たしかに、不思議だよね。赤くなるのって、昼間とはちがうよね。空の色ってどうやって決まるんだろう?」

→ ここで調べたり、図鑑や動画を一緒に見ることで、理科的な興味が自然と育ちます。

ポイント:大人が「面白がる姿勢」を見せることで、子どもも「学ぶって面白い」と思えるようになります。

2.「生活の中の数字」を意識して使う

日常の中には、算数につながる「数」や「量」があふれています。

それを自然な形で会話に取り入れることで、数に強くなり、計算力の土台も育ちます。

たとえば…

- スーパーで:「100円のリンゴを3つ買ったらいくら?」

- 料理中:「200mlの水って、どのくらいだと思う?」

- 買い物の合計金額を予想してからレジに行く。

ポイント:「算数は勉強」ではなく、「生活に役立つ道具」として使う場面を増やすのがコツです。

3.「今日の気づき」を聞いてみる

「今日の学校どうだった?」という聞き方だと、子どもは「ふつう」「べつに…」と答えがち。

そこで、少しだけ質問の角度を変えてみましょう。

たとえば…

- 「今日は、初めて知ったことあった?」

- 「先生が言ってたことで、おもしろいなって思ったことある?」

- 「え、それってどういうこと?」と、子どもが話したことにもう一歩踏み込んで聞く。

ポイント:話を聞くときは「正しいことを言っているか」より、「どんなことに興味をもったのか」を大切に。

4.「おうちの人の学び」も見せてあげよう

大人が何かを学ぶ姿を見せることは、実はとても効果的です。

たとえば…

- 本を読んで「へぇ〜こういうこと知らなかった!」と口に出して言う

- 料理のレシピを調べる

- わからない言葉をスマホで調べている様子を見せる

ポイント:「知らないことを知るのって楽しいんだな」と子どもが自然に感じられる環境をつくることが大切です。

おわりに

子どもが「学習につながる気づき」を得るには、「日常の中のちょっとした疑問」や「発見」を見逃さずにキャッチできる感性が育つことが大切です。

それを育てるのは、特別な教育法や教材ではなく、日々の会話や体験の積み重ねなのです。

ぜひ、今日からできる小さな工夫を取り入れて、お子さんの「学びの芽」を育ててみてくださいね。