【脳葉強化】『油分け算② 10L・3Lをつくる』 ひらめきラボ《0030》 ~子どもに“考えるクセ”をつけさせるために、家庭でできること~

解答:

下の表を参照

解説: レベル1

7Lのマスと4Lのマスを使って、10Lの水を空のおけに測り取る方法は以下の通りです。

- 7Lのマスに満杯に入れる

- 7Lの水のうち4Lのマスに4L移す(7Lのマスには3L残る)

- 7Lのマスに残った3Lを空のおけに入れる

- 7Lのマスに満杯に入れる

- 7Lのマスの水を空のおけに入れる

これで、10Lの水を空のおけに測り取ることができます。

解説: レベル2

5Lのマスと4Lのマスを使って、3Lの水を空のおけに測り取る方法はいくつかあります。

手順ができるだけ少なくする方法を思いつきましたか?

最小の手数は4回だよ

■その1

- 5Lのマスに満杯に入れる

- 5Lの水のうち4Lのマスに4L移す(5Lのマスには1L残る)

- 5Lのマスに残った1Lを空のおけに入れる

- 4Lのマスの水を水の入ったおけに戻す

1~4を繰り返して1Lずつ測ることで3Lの水を空のおけに測り取ることができます。

■その2

- 4Lのマスに満杯に入れる

- 4Lの水を5Lのマスにすべて移す

- 4Lのマスに満杯に入れる

- 4Lのマスの水を5Lのマスに入れていき、5Lのマスを満杯にする(1Lの水が移動するので4Lのマスには3Lが残る)

- 4Lに残った3Lを空のおけに入れる

これで3Lの水を空のおけに測り取ることができます。

その1の時より、手順は少なくてすみますね。

■その3

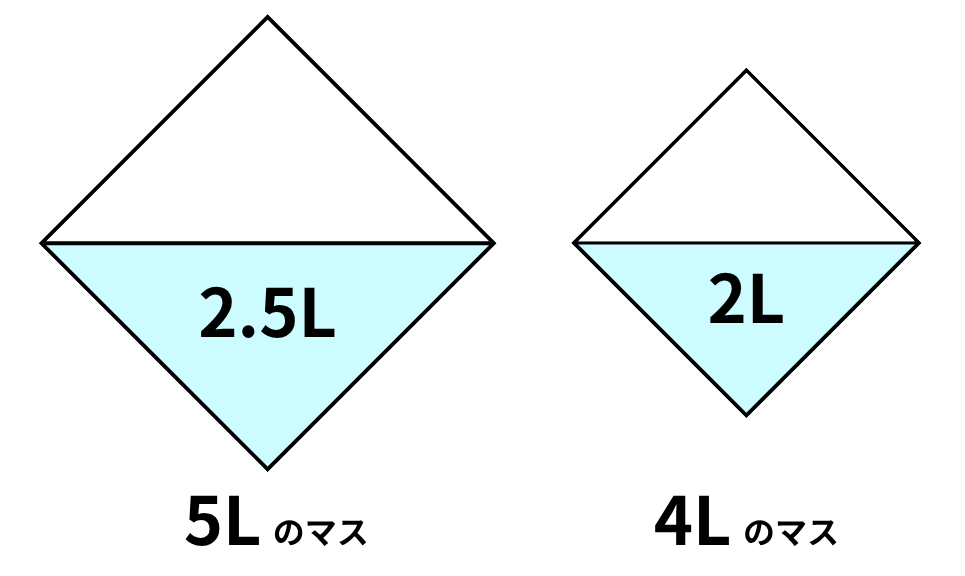

- 4Lのマスに2Lだけ入れる(※下の図を参照)

- 5Lのマスに満杯に入れる

- 5Lのマスのうち、4Lのマスに2L移す

- 5Lのマスに残った3Lを空のおけに入れる

これで3Lの水を空のおけに測り取ることができます。

その2よりさらに手順は少なくてすみますね。

★4Lのマスで2Lを測る方法★

下の図のようにマスを傾けると、マスの容量の半分の量を測ることができます。

油分け算①はこちらから

いかがでしたか。

少し工夫すれば、少ない手数で目的を達成できますね。

思考力を鍛えておくことは大切ですね♪

「なんでだろう?」が育てる力

子どもに“考えるクセ”をつけさせるために、家庭でできること

子どもに「もっと考えてほしい」「すぐに答えを求めずに、自分で考える力をつけてほしい」と感じたことはありませんか?

考える力は、一生ものの武器です。

ただ、それを育てるには、日々の習慣や環境がとても大きく関わってきます。

今回は、子どもに“考えるクセ”をつけさせるために、家庭でできるちょっとした工夫をご紹介します。

1. 「問いかけ」をプレゼントする

大人がすぐに答えを教えるのではなく、「どう思う?」「なんでそうなったと思う?」と問いかけてみましょう。

たとえば、夕食で出た野菜を見て

「これってどこで育ててるんだろうね?」

「これって火を通すとなんで甘くなるんだろう?」

そんな日常の会話の中から、子どもは「考えるきっかけ」をもらえます。

ポイント

✔ 答えをすぐに言わない

✔ 一緒に考える姿勢を見せる

✔ 間違っていても否定しない

2. 「正解」よりも「過程」に注目する

テストや勉強では、どうしても「正解」に注目しがちです。

でも本当に育てたいのは、「どうやってそこにたどり着いたか」「どんな考え方をしたか」という“過程”。

「どうしてこの答えにしたの?」と理由を聞いてあげましょう。

たとえ答えが違っていても、「よくそこに気づいたね」「考え方は面白いね」と、考えたこと自体を認める声かけが大切です。

3. 「待つ」時間も大事にする

子どもが考えている最中、ついつい手や口を出したくなること、ありますよね。

でも、ここでグッとこらえて“考える時間”を待ってあげることが、とても大切です。

沈黙=理解していない ではありません。

沈黙=頭の中で整理している時間 なのです。

「ゆっくりでいいよ」「じっくり考えてごらん」と安心させてあげる声かけも効果的です。

4. 「遊び」や「会話」からも考える力は育つ

考える力=勉強だけ、ではありません。

ボードゲーム、パズル、なぞなぞ、しりとり……遊びの中にもたくさんの“考える要素”が含まれています。

また、日常会話の中で「もし○○だったら?」「○○と○○、どっちが便利だと思う?」という“たとえ話”や“仮定の話”をするのも、思考力アップに効果的です。

まとめ:考えるクセは、毎日の中にある

考える力は、自然には育ちません。

でも、家庭でのちょっとした声かけや関わり方で、子どもは少しずつ「考えるクセ」を身につけていきます。

大切なのは、「すぐに答えを与えないこと」「一緒に考える時間を楽しむこと」「間違いを恐れない環境をつくること」。

今日の会話の中に、“ひとつだけ問いかけ”を加えてみませんか?

その小さなきっかけが、子どもの思考力を大きく育てていくはずです。