【脳葉強化】『3秒で解けたらIQ120』 ひらめきラボ《0026》 ~記憶を引き出すコツ~

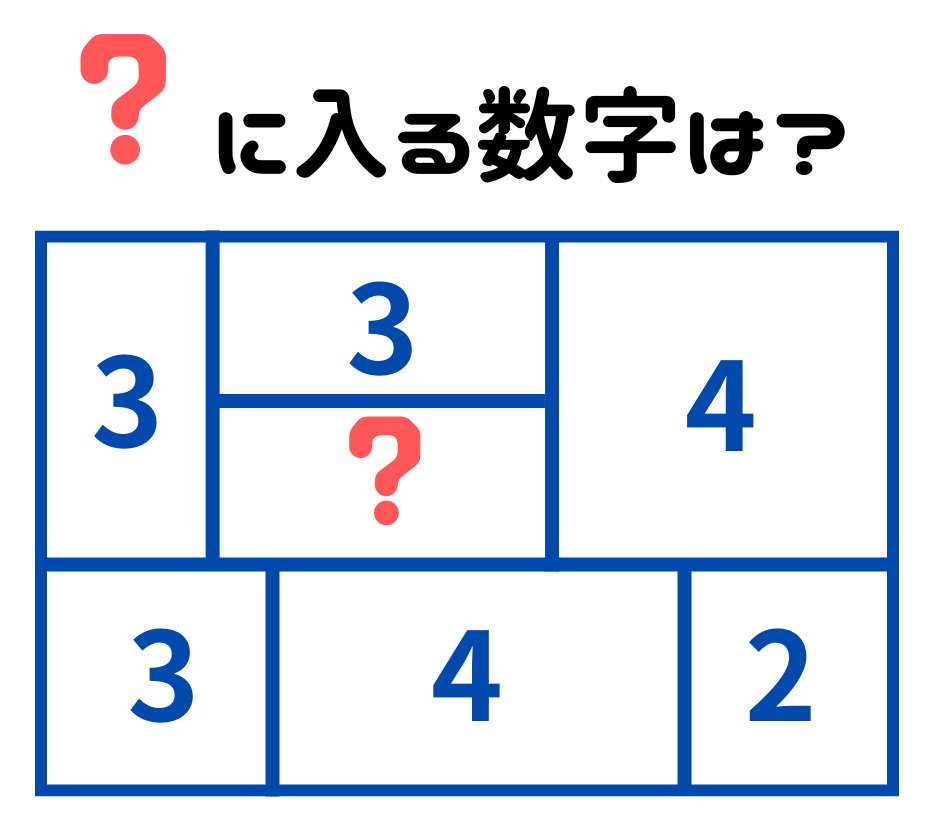

解答:

5

解説:

それぞれの数字は、となり合っている図形が接している(くっついている)数を表しています。

1つの長方形(正方形)に注目して、その長方形ととなり合っている長方形の数ですね。

例えば、右下にある「2」の図形は、上の「4」と左の「4」の2つの長方形(正方形)ととなり合っていますね。

「?」の図形のとなり合っている長方形(正方形)は、左に1つ、右に1つ、上に1つ、下に2つあるので、合計5つとなりますね。

(ヒント②を見た方は、わかると思いますが)長野県が隣接している県は、群馬県・埼玉県・山梨県・静岡県・愛知 県・岐阜県・富山県・新潟県の8県ですね。

小学校や中学校での社会の授業で、となり合っている県が一番多いなどの話はされるのではないでしょうか。

このことを思い出せたら、今回の問題もすぐに気づけたかもしれないですね。

いかがでしたか。面積などの特別な知識がなくでも解ける問題でしたね。

少ないヒントから今回のように、「となり合ってる数」と気づくまでには様々な記憶を引き出し、法則があっているか確かめたと思います。

今回のあとがきは、「記憶の引き出すコツ」についてです。

記憶を引き出すコツ

初めて見る問題を解くとき、私たちはこれまでに学んできた知識や、日常生活で得た経験を思い出しながら対応しようとします。

たとえば、高校入試や到達度テストでは、「初見問題」と呼ばれる、見たことのない問題に出会うことがあります。しかし、これらの問題は全く手が出ないというわけではなく、これまで学習してきた知識を活用することで、十分に解くことができるように設計されています。

つまり、「解いたことがないからできない」で終わるのではなく、「どの知識を使えば解けるか?」と試行錯誤しながら取り組む力が必要なのです。そのためには、「記憶の引き出し方」を意識することが重要になります。

記憶がよみがえる瞬間

こんな経験はありませんか?

リビングにいて、「寝室にある物を取りに行こう」と移動したものの、寝室に着いた途端「あれ?何を取りに来たんだっけ?」と忘れてしまう。そしてリビングに戻ると、「あ!そうだ、あれを取りに来たんだった」と思い出す——。

これは、記憶が「環境」とセットで保存されているから起こる現象です。行動を起こそうとした時と同じ環境に戻ることで、記憶がよみがえるのです。

環境と記憶はセットになる

他にもこんなこと、ありませんか?

- 街中でふと香ってきた香水の匂いに、昔の思い出がふと浮かんだ

- 昔よく聴いていた音楽を久しぶりに耳にして、学生時代の光景が頭に浮かんだ

- 通学路だった道を何年かぶりに通って、小学校の思い出がよみがえった

こうした体験は、「記憶がそのときの環境と一緒に保存されている」ことの証拠です。

勉強でも記憶の環境づくりを意識しよう

勉強も同じです。たとえば、音楽を聴きながら勉強していた人は、試験前にその音楽を耳にすると、自然と学んだ内容が思い出しやすくなります。

また、実際の入試本番で記憶をスムーズに引き出したいのであれば、本番に近い状況で学習するのが効果的です。

- 実際の試験時間に合わせて勉強してみる

- 同じ机・同じ椅子・同じ筆記用具で学習する

- 模試や過去問を、本番さながらに取り組んでみる

このように、記憶を引き出しやすい「環境」を意識して学習することで、実力をより発揮しやすくなります。

まとめ

記憶は、知識単体ではなく「状況や環境」と結びついて保存されています。そのため、「どこで、どのように」学習するかは、知識の定着と引き出しに大きく関わります。

入試やテスト本番で力を発揮するために、「記憶を呼び起こすきっかけ=環境づくり」を意識して、日頃から勉強に取り組んでみてはいかがですか。