【脳葉強化】『スポーツ大会の時期ですね!2問』 ひらめきラボ《0025》 ~「考える力」が持つ無限の可能性~

解答:

第1問:3勝1敗

第2問:99試合

解説

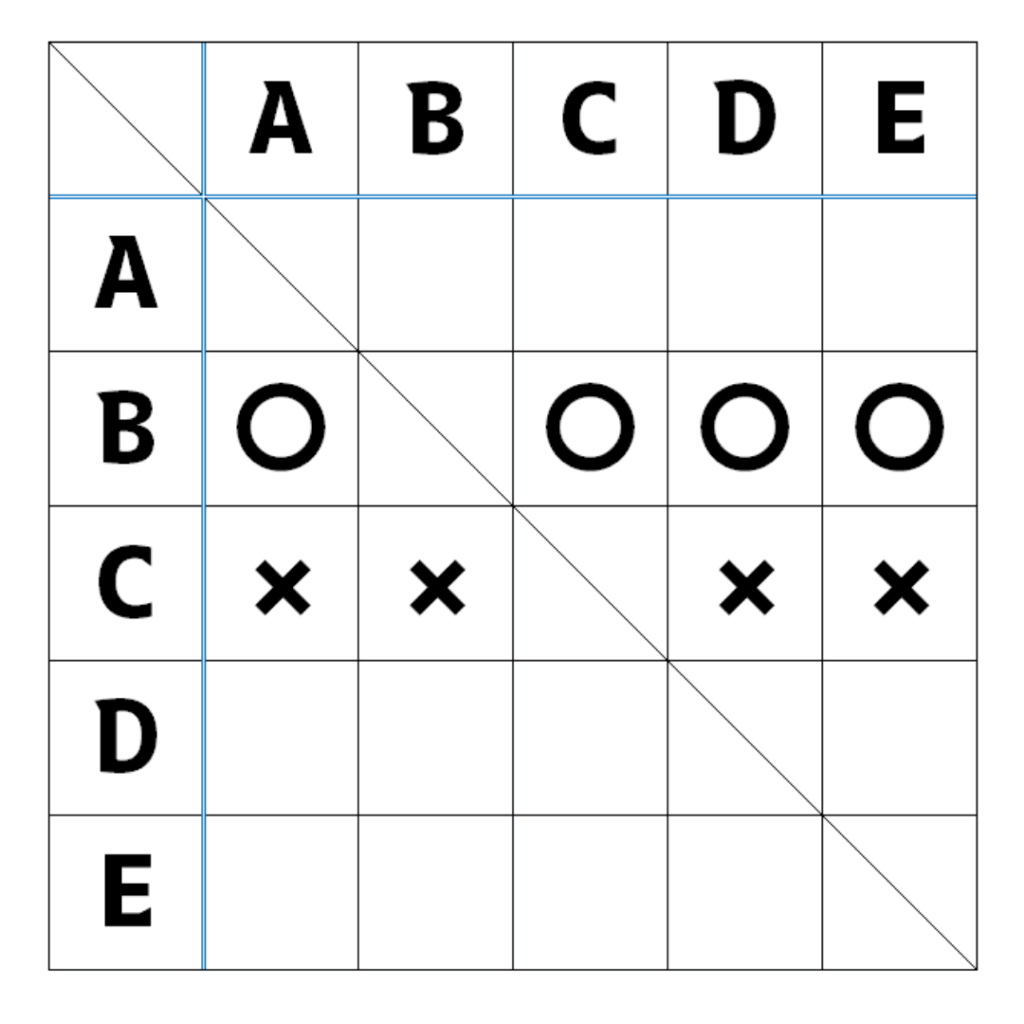

第1問

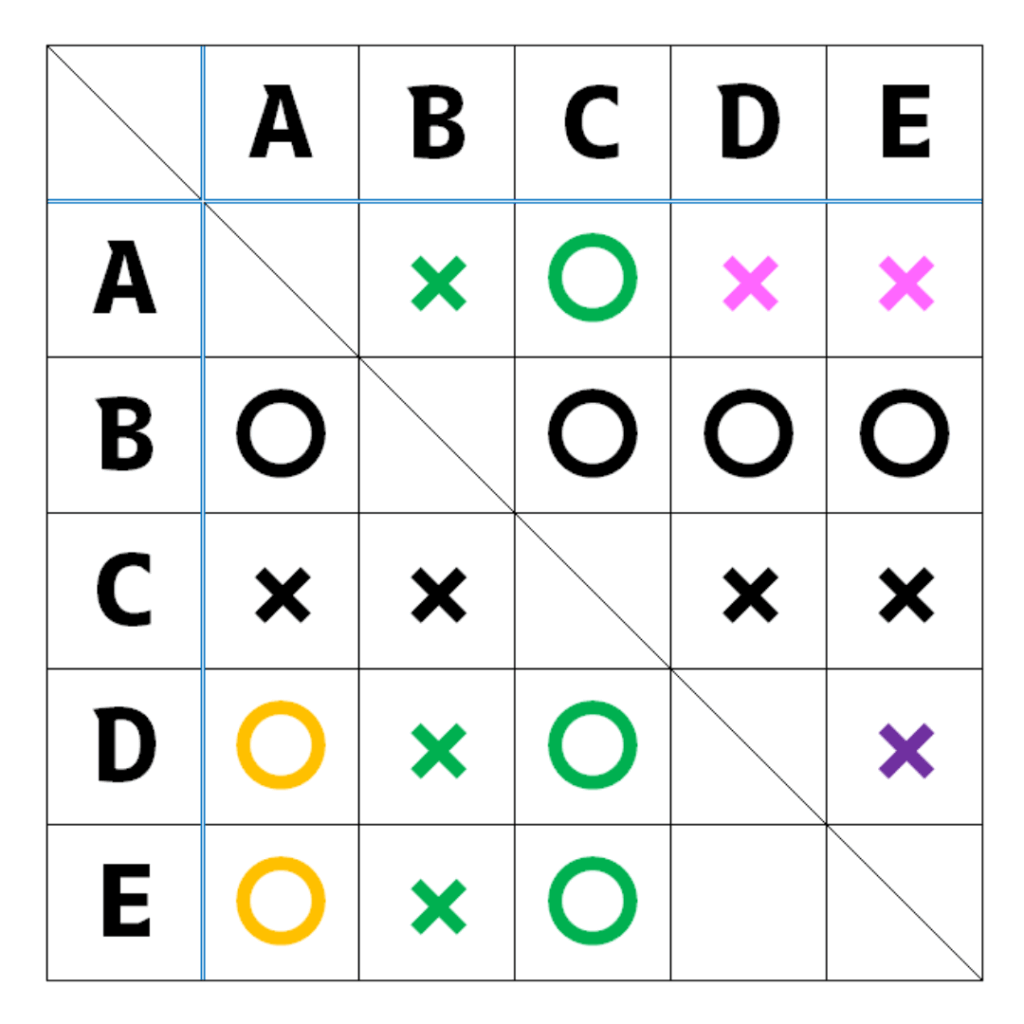

| チーム | 勝 敗 |

|---|---|

| A | 1勝3敗 |

| B | 4勝0敗 |

| C | 0勝4敗 |

| D | 2勝2敗 |

問題の結果を順番にまとめていきます。

まず、明らかにわかるBチームとCチームを埋めると下のようになります。

次に、「Bチームと対戦したチームは負け」、「Cチームと対戦したチームは勝ち」となるので、

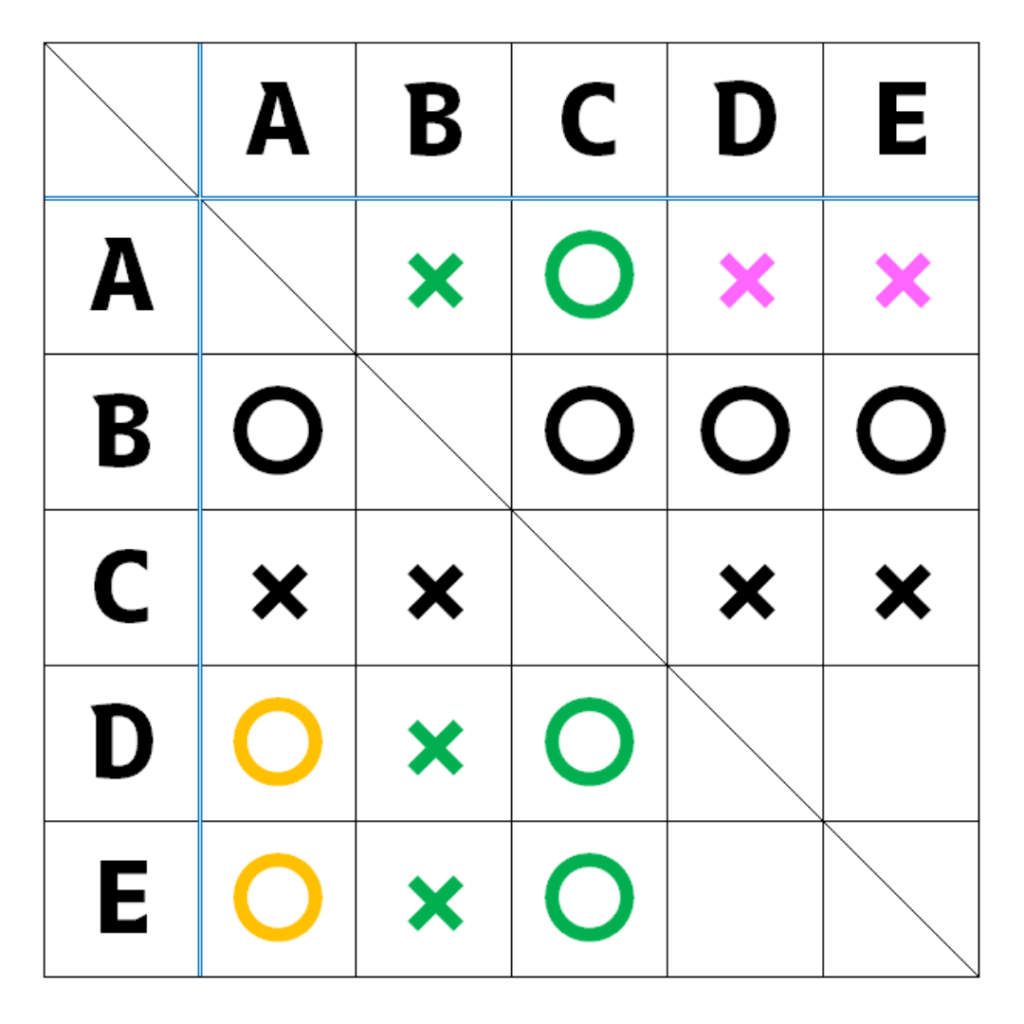

次に、Aチームの戦績は「1勝3敗」で、Cチームに勝っているので、残りはすべて負けとなりますね。

上でAチームの結果が埋まるので、DとEはAチームに勝ったとわかりますね。

最後に、Dチームの戦績が「2勝2敗」となるので、DチームはEに負けたとなります。

よって、Eチームは下の表になりますね。

よって、Eチームの戦績は、「3勝1敗」とわかりますね。

別解として、以下のようにも考えても解けますね。

A~Eが総当たり戦をすると、全部で10試合行われます。

つまり、勝敗数は、10勝10敗となりますよね。

| チーム | 勝 敗 |

|---|---|

| A | 1勝3敗 |

| B | 4勝0敗 |

| C | 0勝4敗 |

| D | 2勝2敗 |

この表の勝敗を合計は7勝9敗となっているので、10勝10敗になるには、Eチームが3勝1敗となることがわかりますね。

第2問

100チームのトーナメント表を作って地道に数えと、

1回戦50試合(勝ち残り50チーム)、

2回戦25試合(勝ち残り25チーム)

3回戦12試合(勝ち残り13チーム)

4回戦6試合(勝ち残り7チーム)

5回戦3試合(勝ち残り4チーム)

準決勝2試合(勝ち残り2チーム)

決勝1試合(優勝決定)

となるので、優勝が決まるまでの試合数は、50+25+12+6+3+2+1=99試合となります。

では、1000チームでトーナメント戦を行ったら、何試合になるでしょうか?

数えるのは少し大変ですよね。

もっと簡単に全試合数を求めることがないか考えてみるといいかもしれませんね。

勝って残るチーム数を数えようとすると、大変ですが、負けたチーム数で考えたらどうでしょうか。

1試合行われれば、勝ちチーム・負けチームが生じます。

つまり、負けたチーム数分の試合が行われたことになりますよね。

今回の100チームであれば、優勝したチーム以外は、必ず1回負けます。(1回戦か2回戦か決勝など)

つまり、優勝チーム以外の99チームが負けるわけですから、試合数は99試合とわかりますね。

1000チームで行われれば、全試合数は999試合となるわけです。

これで、トーナメント表を書かずとも、瞬時に試合数がわかりますね。

いかがでしたか。

第1問は「情報をまとめる力」、第2問は「視点を変えて思考を広げる力」が問われる問題でした。

いずれもペーパーテストに限らず、大人になって仕事をする上でも大切な力です!

「答えが出せればいいじゃん!」という子もいますが、日ごろから考える習慣をつけておくことで、困ったときに打開する力が養われますよ!

これからの時代を生き抜くために。「考える力」が持つ無限の可能性

「答えが出せればいいじゃん!」

もしかしたら、そう思っている生徒もいるかもしれません。

テストで良い点を取ることは、もちろん大切です。しかし、社会に出て活躍していくためには、ペーパーテストの点数だけでは測れない、もっと本質的な力が必要になります。

それが、「情報をまとめる力」と「視点を変えて思考を広げる力」です。

溢れる情報の中から本質を見抜く「情報をまとめる力」

現代社会は、インターネットやSNSの普及により、情報が洪水のように押し寄せてきます。その中には、正しい情報もあれば、不確かな情報、意図的に歪められた情報も紛れ込んでいます。このような情報過多の時代において、**「情報をまとめる力」**は、羅針盤のような役割を果たします。

例えば、レポート作成を考えてみましょう。インターネットで検索すれば、関連する情報が山のように出てきます。しかし、それらをただ羅列しただけでは、内容が整理されず、読者にうまく伝わりません。

ここで重要になるのが、「情報をまとめる力」です。

- 情報の取捨選択: 必要な情報とそうでない情報を見極める。

- 分類・整理: 類似の情報や関連する情報をグループ化し、構造的に整理する。

- 要約: 複雑な情報を分かりやすく簡潔にまとめる。

- 関連付け: 異なる情報同士を結びつけ、新たな視点や解釈を生み出す。

これらのプロセスを経ることで、単なる情報の寄せ集めではなく、論理的で分かりやすいレポートを作成することができます。

これは、学校の勉強だけに限った話ではありません。将来、仕事をする上でも、この力は不可欠です。会議での議事録作成、プレゼンテーション資料の作成、顧客への提案書作成など、あらゆる場面で情報を整理し、相手に的確に伝える能力が求められます。

一つの視点にとらわれず、新たな可能性を見出す「視点を変えて思考を広げる力」

人生において、予期せぬ問題に直面することは少なくありません。教科書通りにはいかない、複雑な課題に立ち向かうためには、**「視点を変えて思考を広げる力」**が鍵となります。

例えば、新しい商品の企画を考えているとしましょう。従来の顧客層のニーズばかりを考えていては、革新的なアイデアはなかなか生まれません。

ここで求められるのが、「視点を変えて思考を広げる力」です。

- 多角的な視点: 異なる立場の人(顧客、競合他社、専門家など)の視点から物事を捉える。

- 批判的思考: 当たり前だと思っていることや、既存の枠組みを疑ってみる。

- 発想力: 自由な発想で、既存の概念にとらわれない新しいアイデアを生み出す。

- 柔軟性: 状況の変化に合わせて、考え方やアプローチを柔軟に変える。

例えば、ある食品メーカーが、「健康志向の高まり」という視点を取り入れたことで、それまでターゲットにしていなかった層へのアプローチを成功させ、新たな市場を開拓した事例があります。

この力は、問題解決能力にも直結します。行き詰まった状況でも、視点を変えることで、これまで見えなかった解決策が見つかることがあります。「答えは一つではない」ということを理解し、様々な可能性を探ることで、困難を乗り越えることができるのです。

日々の学習が「考える力」を育む土壌となる

「情報をまとめる力」や「視点を変えて思考を広げる力」は、一朝一夕に身につくものではありません。日々の学習の中で、意識的に取り組むことが大切です。

例えば、授業で学んだことを自分なりにノートにまとめ直すことは、「情報をまとめる力」を養う良い訓練になります。「なぜそうなるのだろう?」「もしこうだったらどうなるだろう?」と、常に疑問を持ち、多角的に考える習慣をつけることは、「視点を変えて思考を広げる力」を鍛えることにつながります。

宿題や課題に取り組む際も、「ただ答えを出す」のではなく、「なぜこの答えになるのか」「他に解き方はないか」と深く掘り下げて考えるようにしてみてください。最初は時間がかかるかもしれませんが、続けるうちに、考えることが当たり前の習慣となり、問題解決のスピードも上がっていきます。

「考える力」は、未来を切り拓くための最強の武器

「答えが出せればいいじゃん!」という考えは、目先のテストを乗り切るためには有効かもしれません。しかし、変化の激しい現代社会において、本当に求められるのは、自ら考え、判断し、行動できる力です。

「情報をまとめる力」と「視点を変えて思考を広げる力」は、みなさんがこれから生きていく上で、困難に立ち向かい、新たな価値を生み出すための強力な武器となります。

日々の学習を通して、この大切な「考える力」をじっくりと育んでいきましょう。それは、みなさんの未来をより豊かで可能性に満ちたものにしてくれるはずです。