急成長した生徒から学ぶ!成績がアップするには理由がある④ 2ランク上の高校に進学できたのは?[#48]

成績が伸びる子・上がる子には理由があります。

逆に、成績が下がってしまうにも理由があります。

今回紹介する子は、LEAFの先生の指導を受け、見事に急成長した生徒です。

成績が伸びた子・上がった子の行動や心理を学び、これを参考にみんなにも学力を伸ばしてほしいと思います。

【過去記事】湖南中3年生[#2] 下吉田中3年[#3] 湖南中2年生[#4]

★入会前の状況

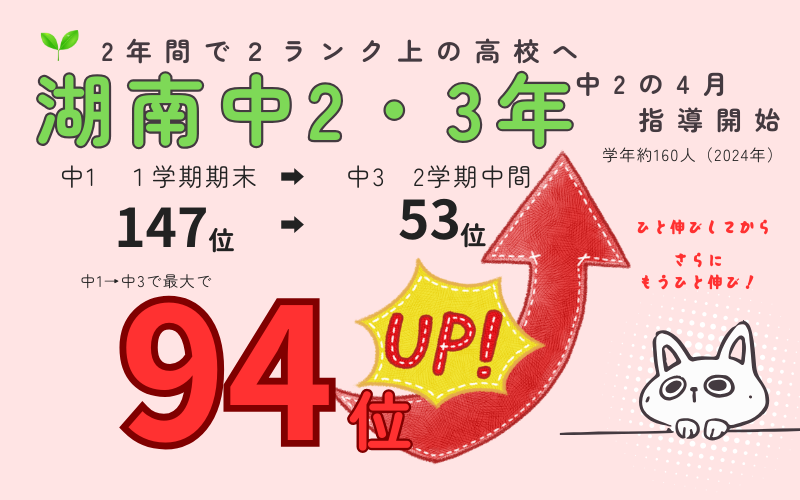

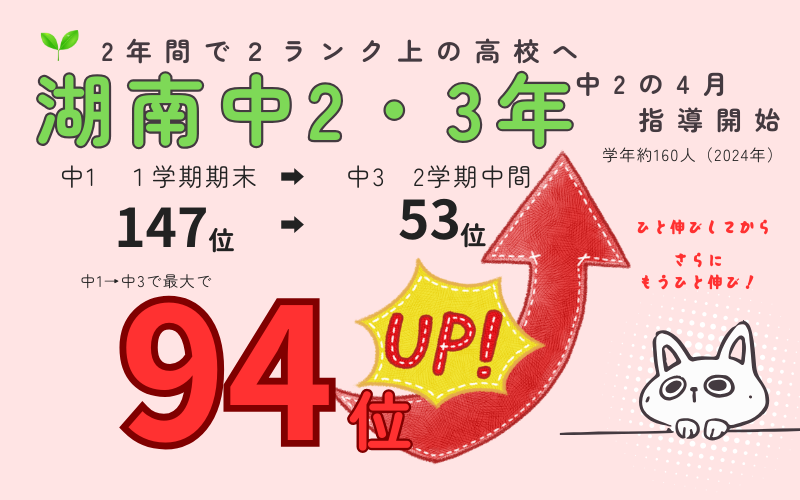

- 中2の4月よりLEAFの指導開始(中1も塾に行っていたものの結果が伴わず)

- 中1の初めのころ160人規模の学校で140番台の順位

- 小学校内容の知識が不安定

- 自分の順位を隠しつづけたり、できないことを隠そうとするタイプ

- 宿題や小テスト勉強はやって来るが、たまにサボる

- 単純記憶はできるが、仕組みの理解ができない

- 運動部の部活に所属し活発的に取り組む

- 塾には休まず通えていた

★2年間の成長の記録

【中学2年時】

- 中1の3学期末125位→指導開始初めての定期テスト(中2の1学期期末テスト)で97位で28位アップ

- 到達度テストは、中1時からほぼ変わらず

- 英単語などの小テストは、ほぼ満点取れるような状態

- 数学や理科などは、授業では解けていても宿題ではやり方を忘れてしまい20%程度の定着具合だった(その日の授業でその問題は解けるが、後々にただの暗記に近い状態だったとわかる)

- (結果が悪いときは)成績表や答案用紙を見せず、口頭で得点を盛って報告することもあった(上記にある成績も中2の1学期末の結果も中2の後半に成績表をみて知りました。このころ、毎回成績表の持参をお願いしても学校に提出して、手元にないとごまかし続けられました)

- モチベーションが低くなる時、宿題や小テスト勉強をしないときがあるが、先々のこと、どうすればやれるかなどの話をすると、ひと月から数か月はきちんとやるようになる

- 順位は100位以内入れないまま推移(成績表を隠したかった原因はおそらくこれ)(叱ったりするわけではないですが、できないことを隠したがる子かな?)

- 中2の2学期期末テストで、社会で70点以上、理科で80点以上取ることができ、自慢げに見せる(中1を含めて、5教科では初めての70点以上をとることができた)➡取り組んできたことの成果が出て自信につながった!

【中学3年時】

- 中3の初めの定期テスト(期末テスト)で過去最高順位78位!

中1時より(最大で)69位アップし、中2の時に得た自信が強化された! - 7月の外部模試で偏差値36と、まだまだ実力はついたとは言えない状態

➡夏の目標は「実力をつけること」(定期テストだけでなく、外部模試や到達度テストでも結果を出せることを目標) - 8月下旬の外部模試では偏差値43までアップ(まだ第1志望校には届かない)

- 2学期中間テストでは、夏の頑張りやこれまでの自信から過去最高順位53位を獲得!中1時より(最大で)94位アップ。前回比でも25位アップ

(順位的には第1志望校合格ラインに来たが、実力はまだつける必要がある状態) - 苦手教科としていた数学や英語なども平均点以上の得点をとれるようになる

- 模試や到達度テストでは200点を超えられない状態だったが、

第1回教達検で250点台、第2回教達検で260点台と実力もつき始めた! - 外部模試においても、12月初旬の偏差値は45、1月末の偏差値46とじわりじわりと実力が付き、第1志望校合格ラインに近づく(7月より偏差値10アップ)

- 学校の12月到達度テストでも平均点より30点より高く、62位を獲得!

この生徒がLEAFの指導を受け始めたのは、中2の4月からです。

中1のころの成績を確認し、このままの成績のまま推移すると、近隣の公立高校への進学は非常に厳しい状態でした。中1の頃も塾に通っていたようですが、通い始めたときは、ふわっと順位はよくなったこともあったようですが、すぐに元の状態に戻っていました。その状態で迎えた中2の4月より、LEAFでの指導が開始となりました。

上記にもある成長を遂げ、1ランク上の高校ではなく、2ランク上の高校への進学をすることができました。その生徒の成長の仕方を記しておきます。

この子伸びるかもな~と思った瞬間は、

①小テスト勉強を満点取れる状態で準備をしていた

②休まず前向きに通えていた

③自信が持てるきっかけがあった

上記にあるように、この生徒は、成績表をずっと見せず隠していました。答案用紙も持ってくるものと持ってこないものがあり、授業の様子のみでしか実力の判断ができなかった生徒です。

お医者さんでいうところの、検査は受けても検査結果を見ることができず、判断しなければならない状態です。投薬しても血液の状態の変化を見ることができない状態です。

「正確な治療を進めるためには、目の前の状態に加え、検査結果を用いて行った方がいいんだよ。」という話を本人に話をして、ようやく持ってきてくれたのは中2の12月でした。(中2の2学期期末テスト結果後に、これまでの成績を確認することができました)

この一件に限らず、普段授業をしていても、できないことを隠したがる性格なのかな?という場面は多々ありました。指導する側としては、成績を上げるには、状態をさらけ出してもらった方がより適切に指導できると思いつつも、生徒の自尊心を傷つける可能性もあるので、気を付けながら声かけを続けていました。

中2の前半は、生徒の理解度は授業時のみで判断し、指導内容や課題などを決めて指導をしていました。後半には、テスト結果を踏まえて指導に切り替えることができました。そんな生徒の成長のポイントを3つに絞り述べていきます。

①小テスト勉強を満点取れる状態で準備をしていた

中2の4月より指導が始まり、宿題や小テスト勉強の取り組み具合で、その後の成績の変化は大きく異なります。

この生徒は、宿題は完璧とまでは言えませんが、比較的よくやってきていました。はじめは雑さが目立っていましたが、指導が進みにつれ精度は上がってきました。

指導当初、「小テスト勉強をしっかりやって来るな」と思ったことをいまだに覚えています。英語が苦手でと聞いていたものの単語テスト(50語)を行うと、ほぼ満点に近い状態(2ミスでした)で準備をしてこれていました。ランダム形式で出題しても書けていたので、しっかりと覚えられているようでした。

このときは、「小テスト勉強がしっかりできる子で、適切な指導をしていけばいずれ成績は上がるだろうな」と思っていました。しかし、小テストの結果のわりに、問題がとけないことがわかってきました。その原因は、小テストのための勉強であって、内容理解をすることができていませんでした。暗記の仕方にも修正すべき点があり、その辺の指導も行い、小テストの勉強が向上し、問題も解けるようになり、内容理解度も上がっていきました。その成果が、中2の2学期期末テストで理科や社会で現れたようです。

その結果が自信となり、これまで秘密にしてきた成績表を見せるようになりました。それにより、これまで以上に適切な指導ができるようになり、さらに学習の質を上げることができました。

②休まず前向きに通えていた

「塾を休まないこと」は、成績が上がる子の特徴と言っても過言ではありません。

その日の授業を休んで別日に振り替えれば、トータルの学習時間は変わらないため、大きな影響はないように思えるかもしれません。

しかし、それ以外の側面が重要なのではないかと考えます。

一つ目は、「定期的に学習できていること」。

二つ目は、「勉強を軸に他のスケジュールを決めていること」です。

これは、保護者の通塾に対する姿勢が、子どもにも影響を与えるのではないかと推測されます。

ただ、諸事情は生徒それぞれなので、その環境の中でもベストな学習環境を作れていれば問題はないと思います。

大切なのは、子供自身が前向きに通塾できているかです。ほとんどの生徒は、塾に通いたいと思いはしません。それでも塾に通わされます。塾に通い始めて、勉強ができるようになりたいと少しでも思っているのか、そうでないのかは大きな差です。少しでも気持ちがあれば、その気持ちを膨らませるのが、塾の先生の役目です。(その役目ができる先生ばかりではないことも付け加えておきます)

この生徒も指導当初、塾に通いたくて通っていたわけではなかったと思います。もしかしたら、保護者が苦労して送り出していたかもしれません。「できる楽しさがあるから、前向きに通ている」という声を保護者からいただいていましたが、ときには気乗りしない日もあったでしょう。それでも休むことなく前向きに通い続けることができたことも成績アップの助けになっていたことは間違いないでしょう。

③自信が持てるきっかけがあった

今まで成績表を見せることをしなかった生徒が、成績表を見せるようになったのは、どのような心境の変化だったか、想像できるでしょうか。

見せるように伝えていたこともあったでしょうが、これまでは隠していましたからね。

隠していたものを見せられるようになったのは、自信が持てるようになったからではないでしょうか。このころ、回答用紙を持ってきて、自慢げに見せるようにもなっていましたから、行ってきた努力が実を結んだことがうれしかったのだと思います。

ほめてほしかったり、一緒に喜んでほしかったりしたのかもしれないですね。

上述したように、単純な暗記をすることはできる子でした。この努力はクリアできている状態でしたが、”問題が解けない”、”テストで得点アップにつながらない”という状態が続いていました。そこで、単純な暗記から、「なぜそのような答えになるのか?」ということを一緒に学習することに重点を置き取り組み続けました。その取り組みが、実を結んだ形になりました。

初めはこれまでと違う勉強の仕方なので、生徒自身は要領を得ていなかったので、毎回の授業で修正していきました。取り組みを始めてすぐに得点に反映されることはありませんでしたが、少しずつ勉強の仕方の精度は上がっていき、結果として、中2の2学期に理科や社会でこれまでにない得点をとることができました。(自己最高得点ですね)

これが自信となり、「この勉強方法を続ければ、もっと成績が上がる!」と思ってくれたようです。中2の3学期末テストは体調不良によりテスト結果は参考として扱いになりましたが、中3の1学期期末テストでは、社会がクラスで一番の得点が取れたと嬉しそうに報告してくれました。(湖南中は1学期中間テストは非実施)

毎回のテストで、すべてがうまくいったわけではありませんが、「努力すべきこと」や「努力の方向性」は理解できたようでした。

この状態になれば、モチベーションさえ下がらなければ、第一志望校の合格が見えてきます。このころ、本人はまだ心配でたまらなかったようですが、自分を信じて頑張るしかない!と思っていたようです。

そう思うのも無理はなく、到達度テストのような入試形式に近いテストでは、200点を越せないときもあり、第一志望校合格へは100点近く足りない状態だったからです。

成績がひと伸びした生徒は、その後、停滞したり、低下してしまうこともあります。

しかし、この生徒は、成長することができました。

この生徒が成長し続けることができたのは、第一志望校に合格したいという気持ちが強かったからだと思います。

生徒と相談しながら第一志望校合格できるようになるために、テストごとに目標を決め受験勉強を続けていきました。その目標をクリアすることができたのも、一回伸びたという経験があったからかもしれません。

その後は、初めに記載した通り成長をしていき、第一志望校合格することができました。(第一志望校合格に至るまでに実力が上がった過程も書きたいですが、長くなりすぎるのでまたの機会に)

適した勉強の仕方をすると、子供たちは大きく成長します。

そのサポートをLEAFでは、行っていきます。

生徒一人ひとり状況は異なります。そうなると、サポートの仕方も生徒一人ひとり同じであるわけがありません。声かけの内容、勉強の仕方(時間・量・内容)、勉強する環境も異なると思います。LEAFに通う生徒で、集団塾に通った方が伸びるかも?と思う時にはそれを伝えることもあります。

地域の子たちが自分の力を発揮できるようにしたいという思いでLEAFは運営しています。実力を伸ばしたい・勉強で困っているなら、一度お声がけくださいね。

【LEAFの体験授業・お問合せは】

・体験授業・ご入会・ご退会 ~2025年度入会予約受付中~

・お問い合せ

【学力支援ページもご覧ください】

・【脳葉強化 ~ひらめきラボ~】 脳細胞フル回転!問題解決への挑戦!

・ 頑張る子のために~反復プリント~【ダウンロードページ】